「どんなサーフならヒラメが釣れる?」の答えは……

わりとどこのサーフでも釣れますし居まぁす!

としかいいようがない。……だけで終わるのは、いささか説明不足すぎる。

より細かい”釣れるポイント”の絞り方について。

”この記事のまとめ”

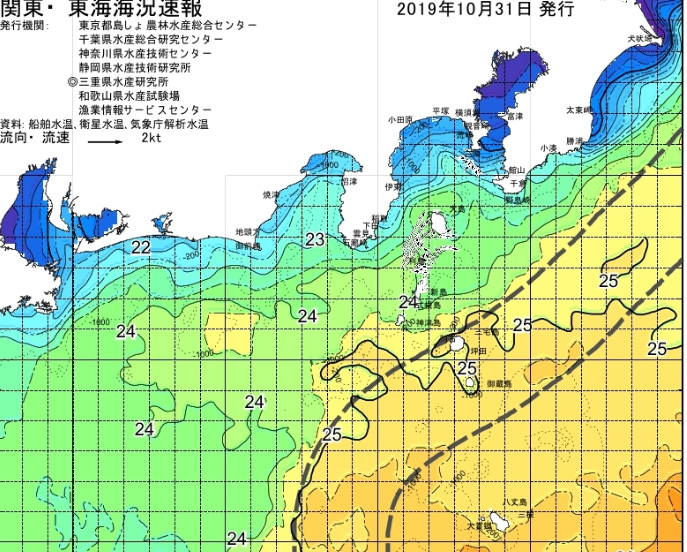

ヒラメは日本全国どこにでも生息しており、北海道から沖縄までの沿岸や沖合で釣ることができます。ヒラメの適正水温は18度前後で、沖合では年間を通して適正水温が維持されやすく、55cm前後の大型ヒラメが狙えます。サーフや沿岸の浅瀬では水温が変動しやすいため、春と秋が最適なシーズンです。また、ヒラメは砂地だけでなく岩礁地帯にも生息しており、ルアー釣りでボトムより上を狙うことが効果的です。特に遠州灘はヒラメ釣りの聖地として知られ、安定した水温と豊富な餌に恵まれています。一方、日本海側ではサイズが小さく、沖合の船釣りが主流です。大きなヒラメを狙うなら、東北エリアの仙南サーフが最適で、親潮の影響で豊富な魚種が集まります。

ヒラメはあんな所やこんな所にまで居る

ヒラメのルアー釣りといえばサーフ。

エサ釣りといえば船が定番でしょう。「じゃあそれ以外は?」が本件の軸。

答えをいうと、”日本全国わりとどこにでも居る”が正解。

ヒラメは北海道から沖縄まで、太平洋と日本海の海域に満遍なく分布しており、全国のどこにでも居るし釣ることも可能なレベル。沿岸から狙えるかは別の話。

地域によって釣れる平均サイズが変化しますが、それは「適正水温」が関係するため。

ヒラメの適正水温で生息する平均サイズも変化する

ヒラメの適正水温は18度前後といわれています(15~20度)。

ヒラメ釣りといえば沖合になるのは、海底は年中適正水温になりやすいから。そして沖なら55cm前後が平均サイズになります。

対してサーフを含む沿岸の浅瀬は、天候と季節による水温変化が顕著。南に下るほど平均水温が上がるため、沖縄になるとヒラメが棲みにくい環境になります。

水温によって釣れるサイズが変化するのは、ヒラメは小型なほど高温に適応しやすいため。水温が年中高めな四国以南の太平洋側は、沿岸で座布団クラスが出にくい傾向があります。

そのため全国のサーフでヒラメが狙えるタイミングは、水温が18度前後になりやすい春か秋がベストシーズンになりやすい。

沿岸でも(地域により)年中狙えるのがヒラメ。サイズを狙うならベストシーズンを選ぶべき──といった感じ。

ヒラメがいつから砂地だけに居ると思った?

ヒラメにカレイやマゴチなど、海底にべったりしている魚は砂地に居るイメージが強いでしょう。

ヒラメは岩の上(磯)にも居ることがあり、カレイやマゴチは砂地だけを好みます。これは食性が関わっています。

ヒラメは上方にエサを見つけたら飛びつくタイプ。

いっぽうカレイやマゴチは、砂地を掘ってエサを探すか、歩いているエサを食べるタイプ。

ヒラメにルアーを見つけてもらうには、ボトムより上を通す必要があります。

マゴチはボトム付近でアクションさせるのが有効。だからヒラメはミノーで釣れるけど、マゴチは釣れにくいわけですね。

遠州灘が「サーフルアーの聖地」たる理由

遠州灘サーフが”聖地”となった理由は主に2つ。

- ヒラメが生息しやすい水温が年中継続していること

- 砂地のサーフが全域にあるためポイントが多いこと

ざっくりいえば、年中通っても等しくチャンスはあるってこと。

水温が安定しやすいのは、黒潮の分流が影響しやすいため。冬季でも15度を下回ることは稀ですし、名産のシラスと成長したイワシがベイトになりやすく、河川の流入が多くて栄養が豊富!

魚たちにとって遠州灘は、エサに困らないし、楽園であるといえます。──釣られたり採られたりしない限りは。

他には、日照時間が多く天候が安定しているのと、遠浅メインでサーフルアーがやりやすい、もしくは敷居が低いことも大きいでしょう。

日本海側はサイズが落ちるが居ないわけじゃない

日本海側のサーフはフラットより、青物にシーバスなど回遊タイプがメイン。ヒラメも居ないことはないですが、太平洋側より平均サイズは落ちます。沿岸よりも沖合の船釣りが盛ん。

海流が弱い地域のため、そもそもサーフと呼べる箇所が少なめ。それは大河川付近にあるくらいですね。

岩場が大半を占めるので、ロックショアをやりつつラッキーパンチで釣れるほうが多い。

でかいヒラメを釣りたければ東北エリアに行け!

東北エリアのヒラメ平均サイズは全国屈指。ちなみに青森県の県魚もヒラメ。

特に有名なのは宮城の仙南サーフ。フラット以外にもシーバスにオオニベが狙えます。

サーフ自体は多くないものの、ベストシーズンが風裏(追い風)になりやすいのがメリット。親潮の恩恵で魚の入りやすさと種類も豊富! でも水温が一気に下がりやすい地域柄なので、(ヒラメは)時期を逃すと来シーズンまで「サヨナラ~」もあります。

水温が下がる時期は、水深があるポイントを狙えばいいだけ。沿岸でも磯なら10m超えもあるし、港内を狙う手も。

堀田光哉おすすめ全国サーフガイド!

シマノのサイト「FIELD PASS」には、全国でヒラメをハントしてきたホッティの厳選サーフを見ることができます。「ここならサーフルアーができる!」の指標として利用しやすい。

各ポイントごとにオススメの対象魚やシーズンも記載されているので、参考にして全国を巡るのも悪くない。ヒラメはある程度どこにでも居ます!!

よくある質問とその回答例

Q1: どのサーフでヒラメがよく釣れるのですか?

- A1: ヒラメは日本全国のサーフで釣ることができますが、特におすすめの場所は遠州灘です。遠州灘はヒラメが生息しやすい水温が安定しており、年中通して釣りが楽しめるため「サーフルアーの聖地」とも呼ばれています。また、東北エリアの仙南サーフも大型のヒラメが狙えるスポットとして有名です。

Q2: ヒラメ釣りに最適なシーズンはいつですか?

- A2: ヒラメ釣りの最適なシーズンは春と秋です。この時期は沿岸の水温がヒラメの適正水温である18度前後に近づくため、サーフでの釣果が期待できます。特に秋は大型ヒラメが狙える絶好のシーズンです。

Q3: ヒラメは砂地でしか釣れないのですか?

- A3: ヒラメは砂地だけでなく、岩礁地帯や磯場にも生息しています。ルアー釣りでは、ボトムより上を狙うことでヒラメが飛びつきやすくなります。岩場や港内を狙うのも一つの戦略です。

Q4: ヒラメの平均サイズはどれくらいですか?

- A4: ヒラメの平均サイズは地域や釣る場所によって異なります。沖合では55cm前後が平均サイズですが、サーフや沿岸の浅瀬では水温や地域によってサイズが変わることがあります。東北エリアでは特に大きなヒラメが釣れる傾向があります。

Q5: 日本海側でもヒラメは釣れますか?

- A5: 日本海側でもヒラメは釣れますが、平均サイズは太平洋側より小さめです。日本海側では、サーフよりも沖合での船釣りが主流となっており、回遊魚を狙いつつヒラメを釣ることが多いです。