離岸流はサーフの一級ポイント。ここに陣取れるかで釣果が変わります。

海の地形変化なので、日中なら目視で簡単に見つけられますが、もし真っ暗な夜だったら……? 目で見つけることはできないですよね。

たとえ真っ暗でも、離岸流は「コツ」で見つけることができます。

この記事のまとめ

この記事では、夜間に離岸流を見つける方法について解説されています。離岸流は釣りにおいて一級ポイントとなり、その位置を把握することが釣果を左右します。夜間でも離岸流を見つけるためには、海岸線や波の動きを観察することが重要です。特に、波打ち際の形状や波が戻る方向に注目すると、離岸流の位置を特定しやすくなります。白波の高さや波が崩れる箇所は地形変化を示しており、これを理解すれば昼間はもちろん、夜間でも効率的に釣りポイントを見つけることが可能です。また、暗闇での視認性を高めるため、赤色のヘッドライトの使用がおすすめされています。波や海底の特徴を理解し活用することで、夜間でも離岸流を見つけることができます。

夜でも離岸流を見つけるコツは”海岸線を見る”こと!

真っ暗な夜でも離岸流を見つけるコツは、海岸線(波打ち際)を見ること。

一度じっくり、明るい時間帯にサーフの海岸線をじっくり観察してみてください。「なるほどな」って気づくかもしれません。

海岸線は波が砂を動かすことで形成されます。

波の高さは一定ではなく、海底の凹凸なり深さの影響で、高くなったり低くなったりします。波は一定の高さで横一列に発生しているように見えるけど、一列になるのは”海底の起伏も均一だから”です。

波打ち際には水中の情報が隠されている!

波打ち際は一直線ではなく、弓なりの形状になっていますよね。

波は高いほど砂をえぐる力が強いし、低ければ砂はあまり削れません。高い波くると、足腰をふんばって耐える経験もしているでしょう。

波打ち際に届く波に強弱があるのは、海底に起伏があるからです。

手前が深いほど直前で波が大きくなるし、逆に浅ければ低く弱い波が形成されます。この”手前が深い”箇所こそ、離岸流がある可能性が高い場所になります。

離岸流は遡上した波が作るもの。

左右からぶつかって一直線に戻ることで、その海底を力でえぐっていきます。だから一部分だけ深くなりやすい特徴があります。

真っ暗でも離岸流を見つけるには、弓なりの海岸線を歩きながら見つけたり、遡上する波が戻っていく方向を注視することで、簡単に見つけることができるわけです。

- 弓なりになった波打ち際で最も深くえぐれている箇所に陣取る

- 遡上する波が戻っていく方向を追いかけて、左右からぶつかる場所を見つける

海岸線についたら確認するべきポイント【砂浜の形状と波の発生点】

夜でも離岸流を見つける方法は、もちろん日中にも活用できます。

まずは海岸線を見渡すため、波打ち際まで歩いていきましょう。比較しやすいよう、遠州灘サーフでも屈指の「地形変化のなさ」に定評のあるポイントの写真を使いました。

|  |

日中なら白波が見えるため、波の動く先を遠くから追えば、離岸流なりワンドを探すのは簡単。

夜は──何も見えませんね。満月なり月明かりがあるなら白波は見えるけど、新月はほんとに真っ暗で音しか聴こえません。

パッと見て「漆黒」な波打ち際も、ヒントは隠されています。

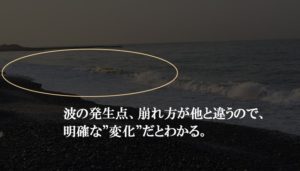

まずは白波がどこで発生しているかの確認。

ここは手前で発生しているため、波が引いた場所から先は均一な深さになっているとわかります。ドン深サーフによくあるタイプですね。

このタイプなら、遡上する波が進む方向を追うことで、離岸流なりワンドに行きつくことができます。

他にチェックするのは、白波の高さが均一か、それとも崩れている箇所があるか。

白波の高さが一定ではないなら、”白波が起きてない場所が深い可能性”があります。または発生点にズレがあるとかね。

夜のサーフはまず、白波を目視できるかどうかに、良ポイントを探せるかどうかがかかっています。

- 白波の発生が均一じゃないのは、地形に変化があるから

- 白波が見えれば波の高さがわかるし、一部分の崩れで離岸流なりワンドをみつけやすくなる

ようするに夜のサーフは、波が地形変化の状況を伝えてくれます。

これを理解すれば、日中に探すのはとても簡単。遠くから波打ち際を眺めるだけで、あそこは深そうとか離岸流がありそうって、すぐわかりますからね。

夜にライトを海へ向けるのはNG?

真っ暗な夜だと、白波も何も見えないことがあるので、海をライトで照らして確認したくなります。

よく「魚が逃げるから照らすな!」とはいわれますね。

たしかに警戒心は上がりますけど、一目散に散るほどの影響はありません。せいぜいその場で「ビクッ」とするくらい。しばらく待てば元に戻ります。

なので、地形変化を確認するため、一時的に照らすのはアリでしょう。

でも他にアングラーが居るなら、トラブルを防ぐために遠慮するか、確認したほうが無難ですね。

私はあまり気にしないけど、人によっては激怒案件になっちゃうからね。

夜のサーフは赤色を使えるヘッドライトがおすすめ

夜の釣りは手元を確認するとき、ヘッドライトを使うと便利。

とはいえ、白色LEDは光量が強いため、人間も魚も目がやられてしまいます。これを防ぐには、赤色も選べるヘッドライトがおすすめ。

赤色は刺激が弱いため、夜間に手元を照らす程度なら、自分の目に与えるダメージも少なくて済みます。ウェーディングだと周りが水だし魚が近いのもあるから、必須の機能といえます。

よくある質問とその回答例

質問1: 離岸流は夜でも見つけられるのでしょうか?

回答: はい、見つけられます。夜間でも、海岸線や波の動きを観察することで離岸流を見つけることができます。特に、波打ち際の形状や波が戻る方向に注目することで、離岸流の位置を特定しやすくなります。

質問2: 夜釣りで海をライトで照らしても魚は逃げませんか?

回答: ライトで照らすと魚が一時的に驚くことはありますが、しばらくすると元に戻ることが多いです。ただし、他のアングラーがいる場合は、トラブルを避けるために事前に確認するか、照らさない方が無難です。

質問3: 夜釣りにおすすめのヘッドライトはありますか?

回答: 赤色LEDを選べるヘッドライトがおすすめです。赤色の光は目に与える刺激が少なく、夜間でも手元を照らすのに適しています。特にウェーディング時には、周囲に影響を与えにくいので便利です。

質問4: 離岸流が発生しやすい場所を見つけるポイントは何ですか?

回答: 離岸流は、波が大きくなる場所や、波打ち際の形状が弓なりになっている箇所に発生しやすいです。また、波の強弱を観察することで、離岸流がありそうな場所を見つけることができます。

質問5: 日中と夜間で離岸流の見つけ方に違いはありますか?

回答: 基本的な方法は同じですが、日中は目視で波の動きや海岸線の変化を確認しやすいです。一方、夜間は波の音や海岸線の形状に頼ることが多く、特に白波の高さや波が崩れる箇所を意識して観察するとよいでしょう。