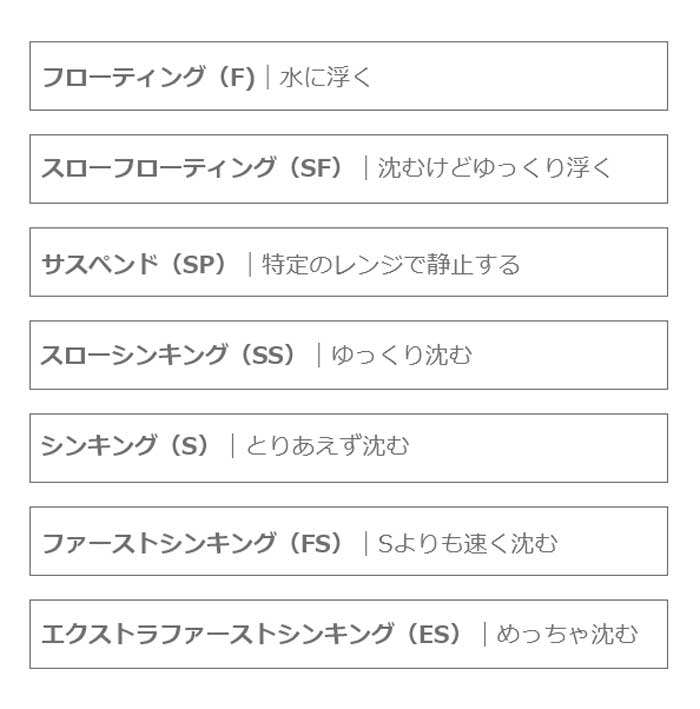

ルアー名にある「F・SP・ES」などの英字は、浮力を示しています。

基本な加減で7種類に分けられていますが、それぞれの特性をきっちり認識することで、ポイントや対象魚に合わせたルアー選択をしやすくなります。

この記事のまとめ

ルアー名にあるF、SP、ESなどの英字は、実は浮力を示す指標だったんです!この記事では、7種類の基本的な浮力指標と、特に重要なフローティング(F)、スローフローティング(SF)、サスペンド(SP)、スローシンキング(SS)、シンキング(S)の5種類について詳しく解説しました。

浮くルアーは初心者向け!沈むルアーはテクニックが必要?

- フローティング(F):水面に浮くルアー。初心者でも扱いやすく、根がかりリスクも少ない。

- スローフローティング(SF):ゆっくり浮上するルアー。魚の視界に留まりやすく、誘いに効果的。

- サスペンド(SP):特定のレンジで止まるように設計されたルアー。ストップ&ゴーなどのアクションに使いやすい。

- スローシンキング(SS):ゆっくり沈むルアー。フォールで誘いたい時に効果的。

- シンキング(S):素早く沈むルアー。ボトム付近の魚を狙いたい時に効果的。

ポイントや対象魚に合わせたルアー選びをしよう

ルアーの浮力指標を理解することで、ポイントや対象魚に合ったルアーを選びやすくなります。

- 水深が浅いポイントや、魚が水面近くにいる場合は、フローティングやスローフローティングのルアーがおすすめ。

- 水深が深いポイントや、魚がボトム付近にいる場合は、スローシンキングやシンキングのルアーがおすすめ。

浮力指標をマスターして、釣果アップを目指しましょう!

ルアーの英字からわかる浮力指標

ルアーを買うと、パッケージか本体に「120F」とかありますよね?

この”F”はフローティング(浮く)の意味で、いくつか分類がありますが、設計された浮力のことを示しています。わりと種類が多いので、基本をまとめてみました。

中でも中間の浮力が曖昧に思えるだろうので、少し詳しく説明します。

スローフローティングとフローティングの違い(SFとF)

フローティング(F)は問答無用にあらゆる水で浮く仕様のこと。

リップ付きミノーはその抵抗で沈みますが、Fだと着水から浮き上がりまでが速く、すぐアクションに移行できます。トップウォーターにも使われ、沈んでもすぐ浮くから波紋なりスプラッシュを起こせます。

スローフローティング(SF)はそれより遅く浮き上がる仕様。

なんのメリットがあるかといえば、リトリーブで潜行させた後、ゆっくり浮上することで魚の視界に留まりやすくなり、誘いの要になります。深いレンジを攻める時に有効ですね。

サスペンド(SP)は特定のレンジで止まるよう調整されている

樹脂製でも木製でも、ルアー本体に浮力はあります。そこに鉛などウェイトを入れることで、意図的に”どのレンジまで沈むように”設計することも出来ます。

それがサスペンド(SP)の浮力設定。ようは沈みすぎない設計のこと。

例えるならワカメみたいな存在です。根っこが切れて流れても、水面には出ないけど水中にいる、みたいな。

SPの利点はリトリーブ中にストップをかけやすいこと。沈みすぎないため根がかりリスクもなく、活性が弱い(動きが遅い)ターゲット相手に、食わせの間を作ることができます。

スローシンキングとシンキングの違い(SSとS)

スローシンキング(SS)とシンキング(S)はどちらも沈みます。

その速度が違うだけで、大勢にメリットもデメリットも違いはないですが、特定のレンジに速く沈めたいか、それとも長くルアーを見せたいかで勝手が変わります。

フォール主体で食わせたいならSS(スローシンキング)。

ボトム付近を狙うならシンキング(S)が妥当。

浮くルアーはオート、沈むルアーはテクニカル

フローティングは水面下までをフォローするタイプに、リップにより巻きで沈めるタイプがあります。どちらも根がかりリスクはほぼ無く、一定のレンジをキープしてくれるため、誰でも等しく均一のレンジアタックが出来ることが強み。

沈むルアーは海底に着くので、根がかりリスクこそありますが、水面から海底までのレンジを任意で選べるため、広範囲の探りが可能になります。

浮くルアーは、水深を知っているポイントで、特定の魚を狙う場合には特に有効。

沈むルアーは、水深が深い(3m以上とか)ポイントで、ボトム付近に居る魚にアプローチする時に有効。

それぞれ浮く力と沈む力を微調整することで、細かいレンジコントロールが可能になる──だからこそ、浮力の指標を理解するのは大事、というわけです。