新しいリールを買ったぞ! さてラインを巻くか──の時、下糸が必要な時の絶望感よ……。

計算は苦手な人もいるだろうに、メーカーはなんて残酷なんだ!

などと思いましたが、『割合計算』を使えば簡単です。

新しいリールに何故下糸が必要なのか?

リールは糸(ライン)を巻くためのもの。

リールの説明書かスプールには、

「糸をこれだけ巻けるよ?」

の数字が表記されています。

例えば「3号-150m」と書かれているのがソレ。

これは糸巻き量と呼ばれています。

3号-150mなら、規格が3号相当の糸を負けば、スプールにキッチリ収まります。

何故下糸が必要なのか? については、メインラインのPEはナイロン・フロロよりも細いため。

PEラインはナイロン・フロロより細くても耐力強度が高く、飛距離を伸ばせることが強み。でもスプールに巻く場合は、その細さを考慮しないといけません。

売っているPE1号は150mなのに、このリールは『1号-400m』になってるんだけど? どうやって巻くの?

と、悩んだ人も多いでしょう。

下糸の役割は、400mにPE150mを巻くために、使わないナイロン・フロロを250m分巻くことです。

リールに巻くラインの量はスプールに書かれている

リールのスプールには、

「ノーマル」

「深溝」

があります。

浅溝は糸巻き量が少ないですが、PEを巻きやすいメリットが。深溝は糸巻き量を多くできるので、中深海や大物相手に使います。

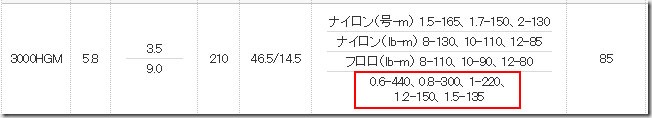

浅溝スプール(例:ヴァンキッシュ3000HGM)で、PE1号を150m巻きたい場合は──。

「1-220」なので、PE1号なら220m巻けます。

……ん? 150mで売られているラインを巻くと、70m足りなくない?

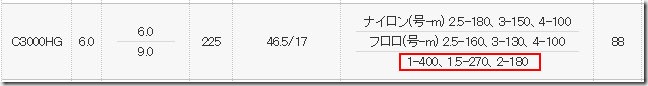

同じタイプで3000番台の「ステラC3000HG」は、「1-400」なのでPE1号を400m巻けます。

150mだと250mも足りません!

下糸は足りない糸巻き量を補うためのもの。下糸を巻いてから、その上にPEを巻くことになります。

ちなみに、下糸に使うのは安いナイロンで十分です。なにしろ釣りには使わないので。

太すぎるラインを下糸に選ぶと、細いPEがめり込んでしまうことがあります、ライントラブルにも繋がるので、やめましょう。

下糸をどれだけ巻けばこのPEがキッチリ巻けるのかを計算する方法

[A号]で[Bm]巻けるリールで、メインに使うPEが[Cm]足りないのであれば、割合で導いてあげればいいだけ。

例として、先のステラに「PE1号150mを巻きたい!」時、下糸にナイロン3号を使う場合で計算してみましょう。

このリールはPE1号だと400m巻けます。市販されている150mのPEを巻くと、250m分足りません。この250m分を3号のナイロンで補う必要があります。

PE150mだけではスプールの37.5%分しか巻けないことがわかります。

つまり、ナイロン3号で62.5%分を先に巻けばいいとわかりました。

ナイロン3号はスプールに150m巻けます。

150m巻くと100%になるので、62.5%で止める必要があります。なので「ナイロン3号を150m×スプールに62.5%=93.75m」となります。

したがって、「ナイロン3号を93.75m巻いてから、PE1号を150m巻けばいい」と判明しました。

メンドクサッ

表記にない号数を下糸に使いたい場合の計算方法

「ナイロン3号は書いてあるけど、今は2号しか持ってないんだよなぁ…」

そんな時は1つ上の参考数値を使います。

先に算出した62.5%を基本として、ナイロン2.5号の下糸必要量を算出すると112.5m。これに号数(2.5)を掛け、使いたい号数(2)を割ります。

ナイロン2号では140m必要と判明しました。

メンドクサッ

スプールに巻く量は「ハンドル1回転の糸巻き量」を参考にする

「下糸の巻く量はわかったけど、巻き取る量はどう計算すればいいんだ?」

これはハンドル1回転での巻き取り量を参考にします。

ハンドル1回転の糸巻き量は、説明書かカタログに書いてありますが、本体に書いていません。

所持しているリールの糸巻き量を知りたいのであれば、製品名(型番)でweb検索し、Amazonなどの商品紹介ページに書いてあることがあります。

先の例で出したステラは、1回転で88cmの糸巻き量ですから、下記の計算になります。

下糸を巻く時に、ハンドルをだいたい106回転すればいいとわかります。

「あれ? 今何回転…?」とならないようにしましょう(経験済)。

ちなみにリールの糸巻き量は「cm表記」。

なので「m」に換算して計算しましょう。

数字に弱いが完璧にこなしたい文系タイプ向けの方法

これが最も確実ですが、最も面倒な方法。

計算できないなら、実際に巻けばいい。

やっぱこれだね!

まずは空のスプールにPE1号を巻いて、その上に下糸を巻きます。巻き終わったら両方ほどいて、下糸から順に巻けば完成。

どうしても計算できないならコレが最適解。

とにかく手間なのが難点ですし、糸を雑に巻き取るとトラブルの元になります。

この脳筋的なやり方をするなら、『高速リサイクラー』みたいなライン巻き機を使いましょう。

ラインを巻き直す時に便利ですよ。

他には……

「全部PEで巻けばいいのだろう?」

な方法もあります。

1回で200m出す釣りなら有効ですが、せいぜい100m以内のキャスティングだと、逆にコストの無駄です。

下糸をするメリットとデメリット

主なメリットは「節約」です。

ラインは消耗品だけど、それは水に浸かっている部分だけ。常時スプールに巻き付いている部分はほぼ新品のままですよね。

一度ほどいて逆から巻き直せば、摩耗してない箇所を無駄なく使うことができます。糸巻き量が少ないほど交換も楽ですしね。

デメリットは、大きな魚や根掛かりなどで負荷をかけると、下糸にPEが喰い込んでトラブルになりやすいこと。

それを防ぐため、スプールに装着して嵩上げする「エコノマイザー」もあります。

深溝スプールにはよく付属されてるし、グッズとして販売していることも。

リール下糸巻き量を算出する方法のまとめ

下糸を巻く量は、使用するPEを巻いても足りなければ下糸で補う──の考え。

それぞれ巻くべき量を割合で算出しましょう。

とはいえ、計算と現実にズレが生じることもあります。

ラインの太さは全社で統一規格じゃないし、巻く時にかける負荷にムラがあれば、計算よりもブカブカだったり、少なかったりすることもあります。

あとシマノの「AR-Cスプール」は構造上、ピッチリで計算すると溢れやすいので注意。

算出した長さから、10mくらい削るほうが無難かも。