大阪FSで「未来を感じる!」とか「これから来る!」と感じたモノを集めてみました。

これらの中でも一際ビビッときたのは『Cyberfishing』。

なぜ日本でこういう技術が生まれにくいのだろう。その答えは、多くのアングラーが無自覚で行っていること。

やはりというか、ITに関する釣具は全然なかったのが残念でした。

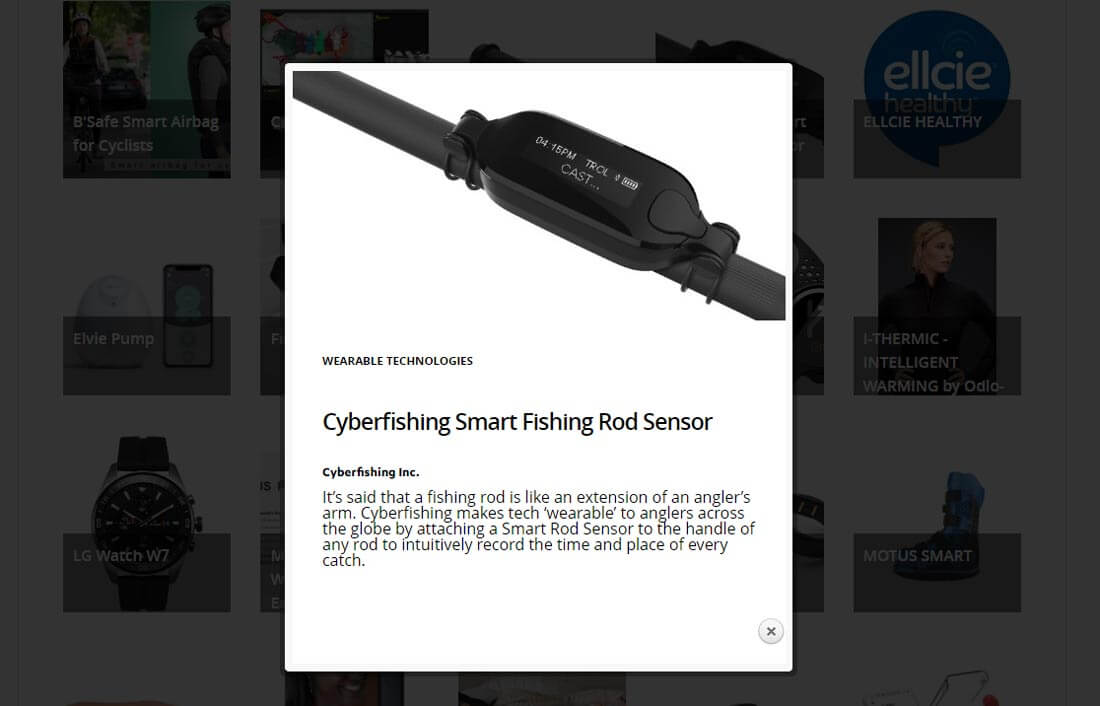

CES2019から大阪FSに来た「Cyberfishing」

「Cyberfishingって何?」を説明すると、釣り情報のデータ収集と共有を同時に行うモノです。

ようするに、「どこそこでこんな魚が釣れたよ!」などの釣り情報を、ロッドに装着したセンサーが自動で収集してくれるわけ。

ロッドにスマートウォッチを着ける感じで、全然邪魔にもならないです。

これを全てのアングラーが装着することになれば、釣り情報を扱う雑誌は商売あがったりかもしれません。逆にそのデータを利用して全国版を作るのも簡単になります。

ただユーザー数が少ないとデータの意味がありません。

外国の製品だしマニュアルも何もかも英語。なので「英語がわからないからうーん星ひとつ!」も普通にありそう。

日本国内に浸透するのは代理店が出来てからだろうなぁと。

釣りのITデバイスとしては『Deeper fishfinder』が有名でしょう。

こちらも出店しており、片言の日本語でパンフレットを渡してくれました。

もともと春先に買うつもりだったから、現物を見れたのは嬉しかった。

CES2019で革新的デバイスとして受賞している

向こうだと「やべーなこれ! すげーよ!」と絶賛されていそう。

それが日本に来ると、言葉の壁も少なからずあるけど、それほど必要としてない感じがします。

領収書をエクセルに落とし込んで計算するか、そのまま電卓で打って計算するか。

結果が同じであれ後者に慣れすぎた日本は、便利な情報技術に異様な拒否反応を起こすんですよね。

どこでも描ける発光ペイントの「CYALUME PAINT」

大阪FSで最初に引き寄せられたのは、暗闇でも発光するペイントを、噴射して文字を書いたり塗布したりすることがスプレーの「サイリュームペイント」です。

これ実は、技術的に世界初らしい。

制作したのは株式会社ルミカ、夜釣りのお供に定評がありますよね。

主な使用用途は、災害につきものの大規模停電時など。

夜でも光る文字で案内をすることができるから、避難誘導時に使えます。

都市部はガス漏れが懸念されるから、火を使う灯りが使えなくなることも……。光るペイントなら、そんな時でも迷わず使えるから有能ですね。

サイリュームペイントの発光時間は約4時間。釣行に使うには十分かと。

夜釣りで光らせたい所に塗布できるから自由度が高い

例えば投げ釣りで、穂先にケミホタル的な物をつけたい時──

サイリュームペイントは塗れば光るから、ケミホタルを装着するアタッチメントが要らなくなります。……てことは、糸絡み予防にもなりますね。

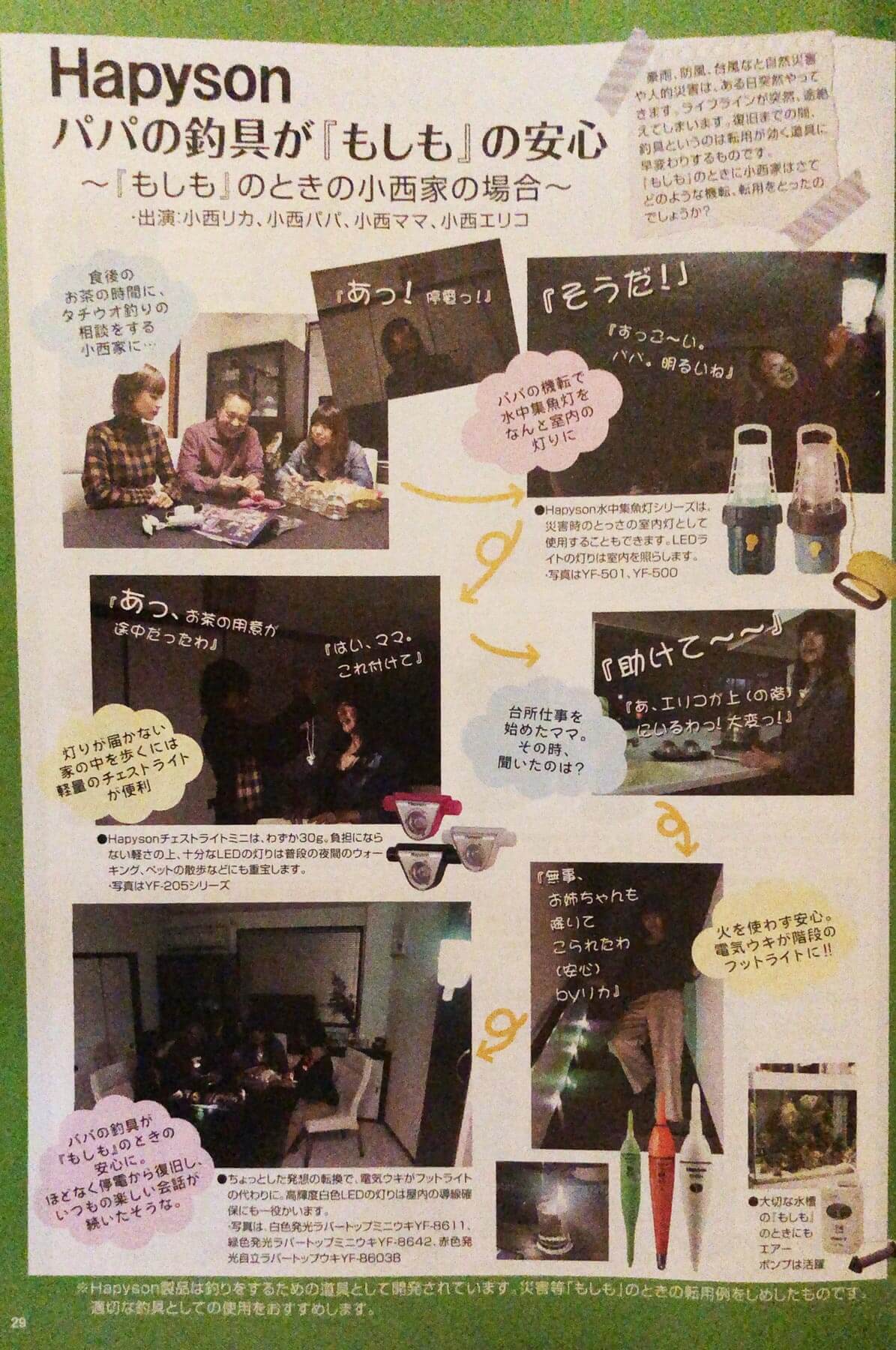

こちらはLED発光で強いハピソンのパンフから抜粋。

ユーザーの写真からも作れるデジタル魚拓の「リフィッシュ」

最近はデジタル魚拓も増えてきて、フルカラーで魚を記録することもできる時代。

そのジャンルも一際光ってたのが、写真から魚拓を作ってくれる「リフィッシュ」でした。

デジタル魚拓の「リフィッシュ」。本物に見えるだろ?これ魚拓(絵)なんだぜ……。

スマホで撮った写真からも加工できるようなので、詳しくはウェブ検索してHPを参考に。

https://re-fish.com

いやもうマジで剥製かと思ったもん。したら絵じゃない? その精彩さに驚きました。カワハギなんて持てそうだったもん。

将来的には3Dデータ化して、個人のVR水槽に入れて鑑賞する楽しみとかありそうですね。

FSは製品自慢9割、技術自慢が1割くらいだったかな

フィッシングショーは釣具店などへの卸売も兼ねているので、商品の見せ方がそんな感じです。

釣具は見るより触れるほうがわかりやすいですけど、本質は魚をかけてからだし、そこで全てを理解して感想をいうのは難しいですね。あくまで所見で終わります。

訪れる人もそれを求めているから、商品展示に人気が集中するし、技術展示や環境保護活動などへの興味は薄そうでした。

CESのような革新技術を披露する場としても、認知されると嬉しいですね。

頑張れ釣具業界!